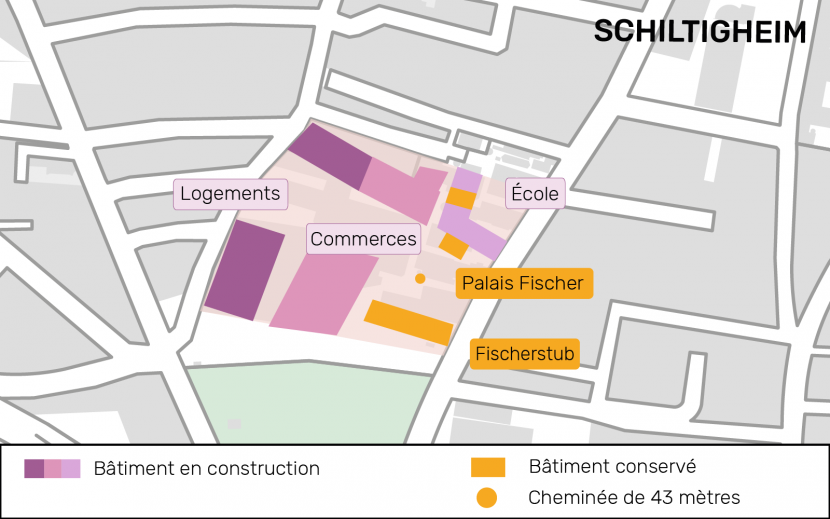

À Schiltigheim, une école est en construction depuis janvier 2020 sur les fondations d’un bâtiment phare de l’usine Fischer. Un chantier exceptionnel où les ouvriers travaillent avec minutie.

7h30, le chantier s’éveille au bruit assourdissant des perceuses. Casque sous le bras, les derniers arrivants saluent leurs collègues de la main. À l’arrière d’un camion, deux ouvriers déchargent de longues planches en bois. Emmitouflés dans leur habit de travail taché par du plâtre, les deux hommes ne parlent pas. Seul le glissement du bois sur le métal du véhicule couvre leur silence.

Au 7 route de Bischwiller, c’est une vingtaine d’ouvriers qui arpentent chaque jour le sol boueux de l’ancien site de brassage. Jean-Marie Vogt, adjoint au cadre de vie et aux travaux de Schiltigheim, s’enthousiasme qu’un des lieux emblématiques de la ville prenne un second souffle : “Avant, dans ces murs était brassée la bière qui a fait la richesse de notre ville ! Demain, nos enfants y brasseront du savoir pour devenir des citoyens ouverts sur le monde.”

© Camille Bluteau et Julie Brault

Image prévisionnelle du futur groupe scolaire Simone-Veil. © TOA architectes associés

Le futur groupe scolaire Simone-Veil, dont le projet est mené par Eiffage Construction Alsace, devrait accueillir six classes de maternelle et neuf classes d’élémentaire pour la rentrée scolaire de 2021. Un chantier à 13 millions d’euros qui comporte une difficulté technique : une partie de la structure du bâtiment est protégée au titre des monuments historiques depuis le 3 décembre 2018.

C’est pour conserver l’architecture remarquable de l’édifice, notamment ses angles arrondis et la hauteur de ses niveaux, que le squelette de la “nouvelle salle de brassage” a été préservé. “On a dû garder la structure principale, qui est de bonne qualité malgré son âge”, explique Lucas, le conducteur de travaux. Le bâtiment a vu le jour en 1959, lors de la reconstruction du site Fischer suite aux bombardements de 1944.

Un bâtiment historique

De son bureau, installé dans un préfabriqué, Lucas a vue sur une partie du chantier. Vêtu de sa veste orange fluo floquée au nom d’Eiffage, il décrit la démolition partielle de l’édifice comme un exercice sensible et dangereux. À l’aide d’un Blokk, un engin au long bras articulé, la destruction s’effectue par le haut, petit à petit, de manière à alléger la structure. Un travail de funambule, puisqu’il a fallu démolir les murs extérieurs de l’édifice tout en conservant les poteaux de béton et certaines poutres horizontales. “À la fin, nous nous sommes retrouvés avec une maison sur pilotis !”, s’exclame le technicien. La crainte principale a été le flambement des poteaux qui, sans les murs, maintenaient quasiment à eux seuls le bâtiment debout.

Moussa, 29 ans, rebouche des trous dans le mur avec du ciment. © Julie Brault

Le squelette de la Nouvelle salle de brassage pendant sa démolition. © Abdé, assistant chef de chantier

“C’est comme si vous appuyez sur les deux extrémités d’un spaghetti : ça casse”, mime-t-il. Un exercice tellement sensible qu’une fois arrivés au rez-de-chaussée, lorsque le démolisseur cassait un élément de façade, les ouvriers construisaient immédiatement une poutre pour éviter que l’ensemble s’écroule.

“C’est très compliqué de construire du neuf sur de l’ancien”

Entre le mois de mai et le début du mois d’octobre, les ouvriers ont érigé cinq étages et une toiture accessible. “On tournait à 24 en temps fort”, explique Abdé, assistant chef de chantier. Aujourd’hui, les morceaux conservés de la friche sont reconnaissables à leur couleur terne, ravivée par quelques tags. “C’est très compliqué de construire du neuf sur de l’ancien : on ne sait pas sur quoi on va tomber quand on casse ou que l’on perce quelque chose”, raconte le quadragénaire. De sa main camouflée dans un épais gant usé, Abdé désigne deux ou trois endroits : face à des poutres insuffisamment armées en ferraille, les ouvriers ont posé des renforts ou opéré des remplacements.

“La crainte, c’était que des choses tombent”, ajoute-t-il en élevant la voix pour couvrir le bruit d’une perceuse qui pénètre dans le béton. Parce qu’il y a le bruit, aussi. “C’est difficile de rester concentré toute la journée malgré le boucan du chantier”, concède Abdé. Il y a les sifflements assourdissants des perceuses, les coups de marteau, les frottements métalliques des scieuses, le fracas des matériaux démolis lorsqu’ils touchent le sol. Le bruit des échelles, des parpaings, des pièces de métal et de bois que les travailleurs déplacent. Le bruit des sacs de béton et des rouleaux d’isover qu’ils déchargent avant de les déposer sur le sol. “Parfois, à la fin de la journée, on a la tête qui va exploser”, confie-t-il.

Holiday, le tube de Madonna, s’échappe d’une petite radio sans fil. À côté, des ouvriers s’affairent. Certains travaillent à plusieurs, d’autres seuls. La crise sanitaire actuelle et le confinement du printemps ont retardé le chantier. Mais même en temps normal, c’est la course. “Aujourd’hui dans le BTP, on n’a même pas encore commencé un chantier qu’on est déjà en retard”, balance Abdé. Il faut construire toujours plus vite pour rentabiliser le coût de l’opération. Un planning serré que les travailleurs devraient pouvoir tenir : la fin des travaux est prévue pour juin 2021.

Khaldi, Okkés et Abdélatif viennent d’Algérie, de Turquie et de Syrie. Ils ont quitté leur pays pour diverses raisons : se marier, fuir le système politique ou échapper à Daesh. Arrivés dans les années 90 ou plus récemment, aucun d’entre eux ne savait parler français. Malgré les difficultés d’intégration, ils n’ont pas eu de problème pour trouver du travail. Rapidement, ils ont été embauchés en tant qu'ouvriers sur des chantiers dans le Bas-Rhin. Il y a une vingtaine d'années, lors de son recrutement comme salarié chez Eiffage, Khaldi raconte qu’un chef de chantier lui a dit : “Toi, tu ne connais pas le français, mais tu connais ton travail. Le français, ça viendra plus tard.” Aujourd’hui, ce maçon de 55 ans aux yeux pétillants est fier de son parcours et de la valeur du travail qu’il a transmise à ses enfants. Les trois hommes ont suivi quelques cours de français, mais c’est en travaillant qu’ils ont le plus vite appris la langue.

Okkés, 37 ans, chauffagiste arrivé de Turquie en 2007. © Julie Brault

Camille Bluteau et Julie Brault